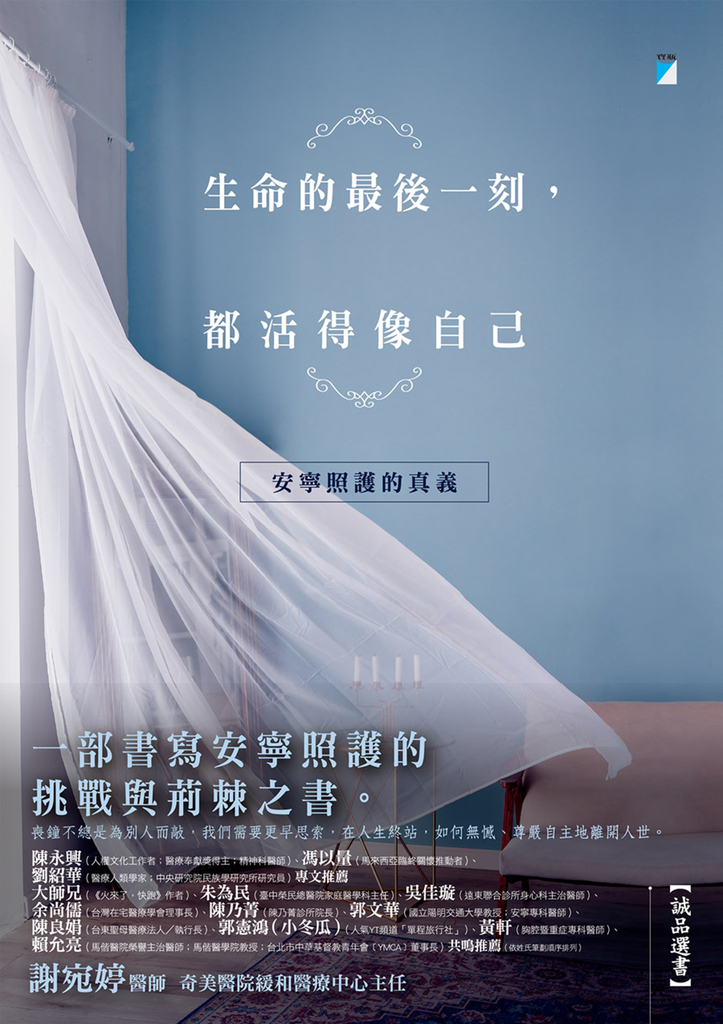

誠品、金石堂 當月選書

一部書寫安寧照護的挑戰與荊棘之書。

善終是一種歷程、心境、情緒、關係、靈性的平安。

斷食只是縮短餘命的消極選擇,而不是善終的必備歷程。

不斷食,當然也可以善終,而且比比皆是。

▲許多人誤以為安寧只有安然逝去。事實上,在安然逝去之前,我們更在乎的是:活得像自己,到最後一刻!

▲陪伴近萬個病人離世的謝宛婷醫師,最真摯而深刻的書寫。

__________________________________________

面對安寧照護的諸多挑戰與荊棘,細膩同理、耐心溝通,尋出共識與解方

‧病人家屬從日日的投訴到要登報與抬棺;

‧病人家屬突然要求斷食善終;

‧一段用心而深刻的醫病照護,家屬卻控告醫師偽造文書;

‧病人像隻刺蝟,刺得醫療團隊的每個人遍體鱗傷。

放下醫療權威與價值觀,聆聽、與病人同呼息,做出最適切的醫療決定

‧接納照顧年幼兒子十二年的媽媽,堅持為兒子尋覓護理之家的想法;

‧理解癌末病人「喊一喊」為抒發情緒,不代表醫療團隊無能;

‧不再自以為瞭解病人,或用病人過去的生命經歷,揣度他接下來的反應。

以上這些,每一個狀況都極其艱難,全然不是問診、開藥那樣簡單,再加上死亡總是能掀起一個人或一個家庭的濤天巨浪,謝宛婷醫師及團隊因此必須面對病人錯愕、憤怒、沮喪與絶望的情緒,以及一個家庭可能長久以來複雜又糾葛,從未解開的死結,每一回,都如同拆炸彈般驚險,但他們未曾停歇,因為他們想守護的是身為一個人,在生命凋落的最後一刻,也都要活得像自己,而這是每個人與生俱來的權利,也是安寧照護的普世價值。

如何讓一個人在生命盡頭,在自己屬意的地方,以自己希望的方式,向生命告別?

喪鐘不總是為別人而敲,我們需要更早思索,在人生終站,如何無憾、尊嚴自主地離開人世。

__________________________________________

道阻且長,不忍醫療人員帶傷前行,宛婷醫師說:「我們必須背靠著背,互相守護。」

「至少從一個故事起身時,可以拍落那些塵埃,無差別,也無定義的。

因此我不會扳指去算,被幾個家庭所感念,或被幾個家庭所傷害,於是就像銜尾蛇般,我並沒有從經驗走向經驗,然後變成成見,而是每一次都歸於初始,因此照護的世界就成了無限大。

無始無終,這是死亡所教會我的。」──摘自內文〈緣薄的醫病關係〉

★本書特色:

◎特別企劃:「宛婷醫師的暖心錦囊」:每一刻,都接住病人與家屬難以言說的悲傷與痛苦。

◎陳永興(人權文化工作者;醫療奉獻獎得主;精神科醫師)、馮以量(馬來西亞臨終關懷推動者)、劉紹華(醫療人類學家;中央研究院民族學研究所研究員)專文推薦

◎大師兄(《火來了,快跑》作者)、朱為民(臺中榮民總醫院家庭醫學科主任)、吳佳璇(遠東聯合診所身心科主治醫師)、余尚儒(台灣在宅醫療學會理事長)、陳乃菁(陳乃菁診所院長)、郭文華(國立陽明交通大學教授;安寧專科醫師)、陳良娟(台東聖母醫療法人/執行長)、郭憲鴻(小冬瓜)(人氣YT頻道「單程旅行社」)、黃軒(胸腔暨重症專科醫師)、賴允亮(馬偕醫院榮譽主治醫師;馬偕醫學院教授;台北市中華基督教青年會【YMCA】董事長)共鳴推薦(依姓氏筆劃順序排列)

◎許多病人的故事在謝醫師的細心、用心、愛心的筆下,令人讀了不禁要掉下心痛的眼淚!……我希望有更多人看這本由優秀的安寧照護醫師所寫的傑出作品。在寒流來襲的二月,我收到出版社寄來的書稿,用了一個下午躲在台北寒冷的家中看完後,全身熱血沸騰,一股暖流讓我提筆疾書,一口氣寫完此序文。我誠摯向大家推薦這本好書,這是能讓我們每個人《生命的最後一刻,都活得像自己》的一本書,也是我們要學習珍愛生命,面對死亡挑戰的必讀好書!──陳永興(人權文化工作者;醫療奉獻獎得主;精神科醫師)

◎宛婷醫師溫柔地提醒我們,面對死亡,最重要的不是「有沒有做對決定」,而是「有沒有陪伴病人做他想做的決定」。她深信病人才是自己生命中最重要的主人,所有人都是病人的綠葉之一,大家共同來維護病人真正想要的權益,是她最想要堅持的底線。──馮以量(馬來西亞臨終關懷推動者)

◎生者的悼念之情都被漠視,何況難以言喻的深沉哀痛?這一篇〈尺步之遙,卻不復相見〉看得我眼眶泛紅,雖然宛婷醫師只是娓娓道來一則疫情中的遺憾故事。……關於善終的準備,不只是由病人自己作主即可,也得有家屬、醫療和政策一致行動,才可能合力促成。──劉紹華(醫療人類學家;中央研究院民族學研究所研究員)

◎作為一個醫生,我很清楚,醫生太容易把一個人模糊帶過,這些人僅是疾病的載體,甚至在標準流程下驕傲於某種麻木,因為那最快達成指標。願意描摹一個人的醫生不是沒有,但描摹一個人的常常不是醫生。

離人的赤裸最接近的是醫生,但離人的苦難最遠的卻也是醫生。這堪稱現代醫療的經典亂象。疾病剝開人,我們往往毋需再想盡辦法探入人,但我們卻若無其事的縫起人體,無視那些具體或虛形的肉痂地貌已然不同。

我想要改變某一些事情的分量,生命終段好好出一道以飽受錘鍊的廚技烹煮的大菜,好過只標價苦難、倉皇下肚的速食死亡,沒有標準化配方、沒有得來速、沒有打折品、也沒有卑微的果腹。那是我心中真正的生命平等,也是我信念中的「適切的死亡」,誠如榮格所說的:「必得賭上生命的全部才能至臻圓滿,沒有簡便的作法、沒有替代方案、也沒有妥協之道」。

我在殯葬場所、監獄、新冠疫情、離島進出,看著死亡和不同族群、身分、生命遭遇、年紀的人打交道……在醫療場域裡,我僅能一步步陪他們走過,不會有人為他們著述,也不會有人為他們的蜉蝣一生銘記,但在書寫中,我能還給他們一個立體的翦影,死亡如驕陽,映照之下每個人都有自己獨特的影子。──摘自自序〈誰也奪不去的生命翦影〉

宛婷醫師的提醒與動人的書寫:

●減少人工營養的過度負擔,以及追求臨終前任何一刻進食的快樂,本來就是安寧照護的服膺理念與貫徹作為。

●讓病人沒有管路的好好活到最後一刻,舒適乾淨快樂的離世,亦是安寧照護提供者念茲在茲之事。

●我們總是關注與進行有意義的嘗試,並在乎她的心情與感受,而不是機械般地只是重複確認是否確定不要人工營養,也絶不會兩手一攤,放著她面對窮途,就算真的得困在原地,無計可施,那也不是她獨自一人,我們都是她能喘息的墊腳石。

●病人都是個有感受、有歷史、有害怕、有渴求的人。我們如果願意靠近他,就一定能聽見與看見什麼。

●理解了一個重要家人的心情,對我來說就是一個很重要,可以開始凝聚共識的起點。

●原來可以不用提早斷食、斷水死,可以控制癲癇,可以自在地吃,可以減少用藥,還可以更早拔除鼻胃管。

●很多時候,拆炸彈不只是為了一個家庭,也是為了這些常常把這些家庭看得比自己人生還要重的護理師們。

他們不能帶傷前行,因此我們必須背靠著背,互相守護,在把病人照顧好之前。

●安寧照護人員的身心之盾有多麼厚實,只有身在同一個隊伍中的彼此,才能真正明白。

●任何可以舒適的方式,都不會被放棄,這就是安寧照護的承諾。

●醫療品質總是被化約成某種口號或公式,病人變成善終生產線上的商品。不曾望進他人的眼,又怎能說是成全了一個人。

●實際上,安寧緩和照顧的第一步,常常不是加藥,而是減藥(或是減掉不必要的營養補充品)。這對病人是有幫助的,但並非是因為安寧照護不治療疾病了,所以把藥物都停掉,這是錯誤的認知。

病人常常在長期與疾病對抗的歷程中,藥物越吃越多,直到藥物的交互作用與併發症盡出,或是沒有停止應該只是短期使用的藥物,或是過度期待藥物的療效(如口服化療藥、標靶藥),而忽略了藥物可能已經沒有療效,但已經形成身體器官功能的負擔。

事實上,減藥之後,病人常常精神變好、藥物副作用減少。

有些吞嚥困難的病人,可以避免被不需要的藥物嗆到,而空下的肚腹,還能嘗試一些自己喜愛的食物,重拾生活樂趣。

安寧緩和照護最常見的症狀為疼痛(尤其是癌痛)、嚴重呼吸喘、噁心嘔吐、腸阻塞、譫妄等症狀,為了達到有效的疼痛與呼吸喘控制,讓身體功能不會提早耗竭,改善腫瘤阻塞壓迫等,類鴉片類藥品、鎮定劑與類固醇等藥物是具有實證,也在醫療指引中,被強烈建議使用的。

一味地因為錯誤的藥物汙名化,而拒絕醫療團隊的醫囑,病人可能會處在無法妥適休息、身體過度代償,以及強烈疼痛的發炎反應中,讓病況更快速惡化,且無法獲致良好的生活品質。

倘有疑慮,千萬不可自行停藥或調藥,必須與擅長安寧緩和照護的醫師,進行仔細地討論。

●若在精湛的醫術之外,能看見醫學的極限,並願意以人的本質陪伴與膚慰,那不只是名醫,更是明醫,亦是求治者之甚幸。